Durante la pandemia Belluno ha registrato una netta diminuzione dei casi di encefalite da zecche (Tbe).

A darne notizia è il Corriere delle Alpi del 26 gennaio, sulla base del report predisposto dall’unità operativa di Malattie infettive e dal dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 1 “Dolomiti”, secondo il quale i tassi di malattia sono drasticamente diminuiti negli ultimi due anni, passando dai 20 casi del 2018 ai 4 casi dello scorso anno.

Il calo è attribuito alla ridotta frequentazione delle aree a rischio, anche se un ruolo chiave è riconosciuto al vaccino, considerato la vera «arma vincente» della prevenzione.

L’andamento della campagna vaccinale

Nel Bellunese la vaccinazione gratuita contro la Tbe è partita nel 2019 con la somministrazione di circa 13mila dosi, salite a 25mila nel 2020, per poi rallentare a causa del Covid.

Nel 2021 sono state comunque distribuite oltre 11mila dosi, per buona parte richiami.

L’efficacia del vaccino

Per essere protetti dalla Tbe le autorità sanitarie locali ricordano che sono necessarie 3 dosi di vaccino.

Le prime due inoculate a distanza di 1-3 mesi, la terza dopo 9-12 mesi.

L’effetto protettivo è di circa 3 anni e può essere prolungato con successivi richiami.

Per approfondire clicca qui

Fonte immagine: Corriere delle Alpi del 26/01/2022

Le zecche infettate dalla Borrelia (agente della malattia di Lyme) sembrano prosperare con temperature sotto lo zero e restare attive anche d’inverno.

A sostenerlo è una ricerca canadese presentata all’incontro annuale della Society of Integrative and Comparative Biology (SICB) svoltosi a Phoenix, in Arizona (USA), dal 3 al 7 gennaio 2022.

L’esperimento

Per tre inverni il team di ricerca guidato dalla dottoressa Laura Ferguson, eco-immunologa della Dalhousie University di Halifax (Nuova Scozia – Canada) ha collocato 600 zecche in singole fiale e le ha posizionate per quattro mesi all’aperto, sotto una lettiera di foglie, a temperature variabili da -18° a 20°C.

Al termine del periodo le fiale sono state raccolte e analizzate, rivelando che circa il 79% delle zecche infette da Borrelia è sopravvissuto al freddo, contro il 50% delle zecche non infette.

La conferma

Per verificare come l’oscillazione delle temperature invernali, con giornate insolitamente tiepide e ondate di freddo intenso, può influenzare l’attività delle zecche la Ferguson ha condotto un secondo esperimento in laboratorio.

Ha sottoposto le zecche infette e non infette a tre condizioni termiche: temperatura di congelamento, temperatura di 3°C e temperature fluttuanti. Ha quindi monitorato il loro comportamento con un raggio infrarosso.

Le zecche infette esposte a temperature variabili si sono rivelate le più laboriose: circa 4 giorni alla settimana si sono “svegliate” e hanno cercato di uscire dalla fiala, contro 1 o 2 giorni delle zecche non infette o mantenute a una temperatura costante.

Le zecche infette sono inoltre diventate attive dopo un periodo di freddo in misura maggiore delle zecche non infette.

Le indicazioni

A parere della dottoressa Ferguson l’infezione da Borrelia sembra rendere le zecche:

– più attive nella ricerca di un ospite sul quale nutrirsi

– molto aggressive anche nella stagione invernale, soprattutto in presenza di inverni con freddo e temperature miti.

La capacità delle zecche infette di adattarsi a climi diversi aumenta i rischi per la salute e lascia prevedere più casi di malattia di Lyme.

Per approfondire clicca qui

La maggior parte delle persone colpite dalla malattia di Lyme ritorna in salute dopo il trattamento antibiotico, ma una minoranza continua a manifestare sintomi per la durata di mesi o anni.

Affaticamento, dolore ai muscoli e alle articolazioni, mal di testa, insonnia, difficoltà di concentrazione e di memoria sono i disturbi più frequenti.

Fino ad oggi la ricerca scientifica non è stata in grado di identificare il motivo per cui si presentano, quali sono i fattori che li predispongono e, soprattutto, come curarli e prevenirli.

Un contributo di conoscenza

Il 21 gennaio 2022 la rivista Frontiers ha pubblicato un approfondimento sui progressi realizzati nella comprensione della malattia di Lyme persistente partendo da tre domande-chiave:

– i sintomi a lungo termine sono dovuti a un’infezione non risolta o a fenomeni post-infettivi?

– come riconoscere e distinguere la “long-Lyme” da altre malattie che provocano stanchezza, dolore muscolo-scheletrico diffuso e affaticamento?

– un trattamento antibiotico prolungato può risolvere o alleviare i disturbi?

Le cause

In base alle ricerche pubblicate lo studio esprime un forte sostegno all’ipotesi che a innescare la malattia persistente sia “l’infezione non risolta da Borrelia” (agente responsabile della malattia di Lyme).

Considera invece “solo speculativa” l’attribuzione dei sintomi persistenti a fenomeni post infettivi, come l’autoimmunità indotta da alterazioni del sistema immunitario.

La diagnosi

Lo studio ammette che il riconoscimento della malattia persistente pone non poche sfide perché:

– la maggior parte dei pazienti non ha segni oggettivi per la malattia di Lyme

– il quadro clinico si sovrappone a quello della sindrome da stanchezza cronica e della fibromialgia

– durante i sintomi di lungo periodo non ci sono ancora test in grado di rilevare direttamente la presenza della Borrelia.

Lo studio affida quindi la diagnosi alla storia clinica del paziente, a eventuali manifestazioni associate e ai risultati delle indagini sierologiche.

Il trattamento

Lo studio fa una comparazione fra diverse terapie antibiotiche utilizzate nel trattamento dei sintomi persistenti ed evidenzia:

– una maggiore efficacia della tetraciclina rispetto alla doxiciclina sia in termini di dosaggio, sia di durata del trattamento

– un’efficacia clinica limitata degli antibiotici beta-lattamici, incluso il ceftriaxone per via endovenosa, anche se in grado di offrire un sollievo temporaneo dei sintomi

– un valore clinico ridotto degli antibiotici macrolidi (come ad esempio eritromicina, claritromicina, azitromicina)

– l’assenza di benefici dall’uso di ceftriaxone per periodi di tempo fino a 6 mesi.

Lo studio rileva anche l’importanza di considerare la durata della sintomatologia persistente ai fini di stabilire la durata del trattamento antibiotico e riporta:

– i pazienti con sintomi persistenti da meno di un anno hanno mostrato una remissione dei disturbi con un ciclo di trattamento di 3-6 mesi

– per i pazienti con sintomi persistenti da 2 o più anni il successo del trattamento ha richiesto una durata della terapia di 6 o più mesi

– nei pazienti con sintomi persistenti per 5 o più anni l’efficacia del trattamento ha richiesto fino a 18 mesi di terapia.

Le direzioni future

Lo studio infine indica tre direzioni alla ricerca scientifica:

– trovare un test diagnostico capace di indicare la presenza o l’assenza della Borrelia nella malattia di Lyme persistente

– valutare l’efficacia di regimi di trattamento che utilizzano diversi antibiotici o una combinazione di antibiotici, continuando anche le ricerche per lo sviluppo di farmaci innovativi

– approfondire il meccanismo di “resistenza” della Borrelia al trattamento antibiotico.

Per approfondire clicca qui

L’Università e l’Azienda sanitaria di Trieste hanno dimostrato come il Covid-19 si trasmette per via aerea.

Lo studio è pubblicato sulla rivista International Journal of Environmental Research and Public Healthed è frutto della collaborazione fra ricercatori dell’Ateneo triestino coordinati dal prof. Pierluigi Barbieri e dell’Azienda sanitaria giuliano-isontina (ASUGI), con la supervisione del dottor Maurizio Ruscio.

La scoperta

I test condotti nel laboratorio di biosicurezza dell’Ospedale San Polo di Monfalcone hanno documentato come particelle di aerosol di dimensioni inferiori a 5 micrometri – quelle che sfuggono alle mascherine chirurgiche – possano veicolare il SARS-CoV-2 e mantenere la sua capacità di replicarsi e infettare colture cellulari anche dopo un tempo brevissimo (5 minuti).

Gli esperimenti hanno inoltre verificato che il virus perde la sua capacità infettiva rimanendo a distanza da individui infetti o quando la carica virale è bassa.

Le indicazioni sul piano pratico

Poiché una persona infetta può emettere un aerosol contenente il virus con la respirazione, la tosse, gli starnuti e la vocalizzazione la ricerca ha confermato l’importanza di tre misure di prevenzione:

– la ventilazione degli ambienti chiusi, utilizzando purificatori d’aria o semplicemente aprendo le finestre

– il distanziamento sociale

– evitando assembramentianche all’aperto.

La buona notizia

Gli strumenti realizzati per la ricerca hanno permesso di allestire un sistema sperimentale per valutare la disinfezione di materiali o dispositivi che lavorano a bassi flussi d’aria, come quelli utilizzati nei sistemi di ventilazione e areazione dei locali.

I test condotti nelle strutture sanitarie del Friuli Venezia Giulia monitorate dai ricercatori hanno dimostrato l’assenza di virus infettivo nell’aria interna.

Per approfondire clicca qui

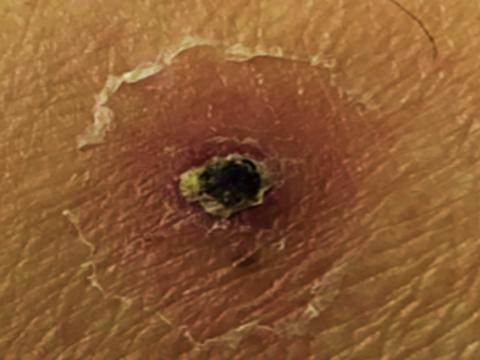

Ci sono opinioni contrastanti sull’uso di antibiotici dopo il morso di zecca perché mancano certezze sull’utilità e l’efficacia del trattamento precoce nel prevenire la malattia di Lyme.

Una ricerca scientifica, pubblicata alla fine dello scorso anno, ha fatto il punto sugli studi realizzati dal 1° gennaio 1962 al 23 marzo 2021 evidenziando che, in assenza di ulteriori conferme, “l’impiego di routine della profilassi antibiotica non è raccomandato dopo una puntura di zecca”.

Le discordanze scientifiche

Sulla base di 4.515 studi analizzati la ricerca ha dimostrato l’insufficiente potenza dei dati a supporto del trattamento preventivo per effetto di:

– risultati statistici basati su campioni limitati di persone

– utilizzo di antibiotici differenti (doxiciclina, ceftriaxone, azitromicina)

– diversità di dosaggi e di vie di somministrazione (orale, per endovena, topico)

– difforme durata del trattamento preventivo (da 1 a 10 giorni).

Gli effetti collaterali

La ricerca ha inoltre sottolineato che:

– l’impiego di antibiotici non è privo di effetti collaterali

– le ripetute somministrazioni preventive potrebbero aumentare fortemente il rischio di reazioni avverse.

Le contraddizioni delle linee guida internazionali

Accanto all’eterogeneità degli studi la ricerca ha riassunto le discordanze contenute nelle linee guida internazionali, ricordando che:

– nel 2014, l’International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS) ha suggerito una pronta profilassi con doxiciclina 100-200 mg due volte al giorno per un minimo di 20 giorni per tutti i morsi di zecca Ixodes

– nel 2019, le linee guida delle società scientifiche francesi hanno dichiarato che l’avvio di una terapia antibiotica non è raccomandato, indipendentemente dall’età del paziente e dalla durata dell’attaccamento delle zecche

– nel 2020, le linee guida dell’Infectious Diseases Society of America di (IDSA), American Academy of Neurology (AAN) e American College of Rheumatology (ACR) hanno stabilito la somministrazione di una singola dose di doxiciclina orale entro 72 ore dalla rimozione delle zecche in tutte le fasce d’età.

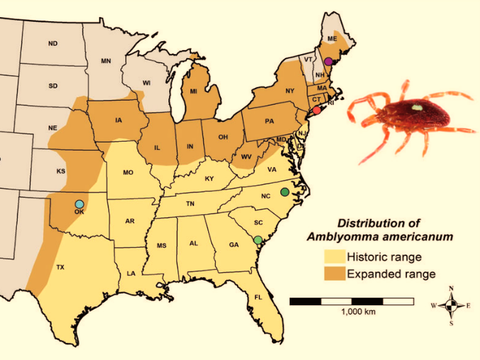

A spiegazione dei differenti approcci al trattamento preventivo la ricerca ha rimarcato le diverse specie di zecche (Ixodes) e di sottospecie di Borrelia (agente causale della malattia di Lyme) circolanti negli Stati Uniti e in Europa.

I limiti evidenziati dalla ricerca

Nessuno degli studi ha considerato l’impatto di una pronta terapia antibiotica:

– sulle coinfezioni che possono accompagnare la malattia di Lyme, rivelando una carenza di prove sulla sua efficacia quando l’infezione da Borrelia è associata ad altre infezioni trasmesse dal medesimo morso di zecca

– sull’antibiotico-resistenza indotta da un indiscriminato trattamento terapeutico a scopo preventivo.

Per approfondire clicca qui

Con il 2022 il dottor Maurizio Ruscio esercita presso la Casa di Cura medico-chirurgica convenzionata “Sanatorio Triestino”, con sede a Trieste, in via D. Rossetti, 62.

Il nuovo recapito telefonico è 040 9409556, attivo dalle 8 alle 15 (dal lunedì al venerdì).

Il dottor Ruscio è sempre raggiungibile tramite il form del sito e all’indirizzo di posta elettronica info@morsodizecca.it.

Durante le Festività Natalizie la pubblicazione delle news è temporaneamente sospesa.

Riprenderà con la consueta cadenza settimanale lunedì 10 gennaio 2022.

Buone Feste a tutti!

Perché alcune persone, colpite dalla malattia di Lyme, non guariscono dopo le cure?

La domanda non ha ancora una risposta certa, ma a partire dal 1990 si è ipotizzato che tra le cause di insuccesso delle terapie vi siano le co-infezioni, causate dalla simultanea trasmissione di più agenti infettivi con il morso di zecca.

L’impatto delle co-infezioni è ancora oggetto di studio, ma vi sono evidenze sulla loro capacità di complicare il decorso della malattia.

Cosa sono le co-infezioni?

In termini semplici le co-infezioni sono infezioni simultanee, causate da due o più agenti infettivi.

In corso di malattia di Lyme le co-infezioni descrivono il caso di pazienti che hanno subito la trasmissione della borrelia (agente causale della malattia di Lyme) e nello stesso tempo di un altro patogeno o di più patogeni (batteri, virus, protozoi).

Quanto sono diffuse le co-infezioni?

L’effettiva dimensione delle co-infezioni non è ancora conosciuta.

Un sondaggio condotto nel 2017 dall’associazione americana LymeDisease.org su 3.000 pazienti con malattia di Lyme persistente ha evidenziato l’esistenza di co-infezioni in oltre la metà degli intervistati.

Quali sono le principali co-infezioni?

Le co-infezioni più comuni nei pazienti con malattia di Lyme in Italia e in Europa sono causate da:

– Rickettsie

– Ehrlichia e Anaplasma

– Babesia

– Virus dell’Encefalite da zecche (TBE-virus).

La trasmissione di tali patogeni si associa caratteristicamente alla comparsa di febbre, senza altri sintomi a carico:

– delle vie respiratorie (mal di gola, tosse, raffreddore)

– delle vie urinarie (dolore e bruciore urinario)

– del sistema gastro-intestinale (mal di stomaco, dissenteria).

Quando sospettare una co-infezione?

Nelle aree endemiche la presentazione di manifestazioni atipiche della malattia di Lyme accompagnate da febbre isolata, deve indurre il sospetto di co-infezione e orientare i test di laboratorio e la terapia.

Per approfondire:

Agricoltori, forestali, guardie parco e giardinieri, ma anche allevatori, veterinari e addetti alla posa di tralicci.

Un nutrito gruppo di lavoratori uniti dal fatto di operare in ambienti outdoor e di essere potenzialmente esposti a varie zoonosi, tra cui l’encefalite da zecche (o TBE).

Una malattia considerata rara in Italia, ma potenzialmente grave e ritenuta “una crescente minaccia per la salute dei lavoratori all’aperto soprattutto nell’Italia nord-orientale”.

Ma la TBE è percepita come rischio professionale? E quanto è diffusa la sua conoscenza tra gli operatori della sicurezza?

Uno studio fra i Medici del lavoro

Nel 2020 un gruppo di ricercata, guidato dall’Unità sanitaria locale di Reggio Emilia, ha provato a fare il punto sulle conoscenze, gli atteggiamenti e le pratiche dei medici del lavoro nei confronti della TBE.

A questo fine ha condotto un sondaggio online, su base volontaria, al quale hanno aderito 229 medici del lavoro italiani, 102 dei quali residenti in una regione endemica per la TBE.

A tutti è stato chiesto di compilare un questionario (con test di conoscenza e percezione del rischio professionale legato alla malattia), avvisando che le informazioni sarebbero state raccolte in forma anonima.

I risultati

Un’adeguata conoscenza generale della malattia da TBE è stata riscontrata nel 58% dei medici del lavoro aderenti al sondaggio.

Tuttavia:

– solo il 16,6% era al corrente di casi di TBE nella regione in cui vive o lavora,

– meno di un quarto (27,9%) ha riconosciuto la TBE come una malattia prevenibile con il vaccino e altre misure comportamentali,

– circa il 20% ha dichiarato di raccomandare la vaccinazione ai lavoratori più a rischio,

– solamente il 27,1% ha capito che il vaccino anti TBE non è attivo contro la malattia di Lyme.

La percezione del rischio

I ricercatori hanno inoltre rilevato incertezze significative sulla gestione del morso di zecca in un’alta percentuale di intervistati (25,3%) e hanno sottolineato che la maggioranza dei medici del lavoro:

– non è consapevole della possibilità di prevenire la TBE con un vaccino efficace e affidabile,

– non ritiene la TBE una malattia di gravità e insorgenza significativa nella pratica quotidiana.

Tale valutazione ha portato i ricercatori a evidenziare “una diffusa sottostima” del rischio TBE sui luoghi di lavoro, con possibili conseguenze sulla salute e sicurezza dei lavoratori interessati.

Le indicazioni

Il gruppo di ricerca ha riconosciuto le “dimensioni limitate” del campione intervistato e ha invitato a interpretare “con cautela” i risultati, spiegando che potrebbero non essere rappresentativi della situazione nazionale.

Al di là di tali limiti ha sottolineato la necessità di colmare le lacune informative sulla TBE e caldeggiato interventi per:

– far aumentare le conoscenze sull’encefalite da zecche nei medici del lavoro

– diffondere le raccomandazioni sulla vaccinazione anti-TBE previste dal Ministero della Salute e dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

– promuovere strumenti per una maggiore interazione dei medici del lavoro con i lavoratori a rischio al fine di contrastare la TBE e ridurre la potenziale diffusione di tutte le malattie trasmesse dalle zecche.

Per approfondire: